五十多年前,被認為是本土文化自覺開端的民歌採集運動,其大量錄音,包括五十多卷的盤帶,超過四千多首的樂曲,經過時間長流,在臺灣早已損毀遺失,卻因當年德國華歐學社(今德國波昂東亞研究院)的歐樂思先生贊助此項活動,獲得了一份拷貝,並在2013年將其帶回臺灣。在國立臺灣師範大學民族音樂研究所師生的轉錄、研究與整理後,五十多年前臺灣這片土地上的聲響,再次公諸於世。

對於1960年代後半期,由史惟亮與許常惠發起的民歌採集運動而言,1967年可說是成果豐碩的一年。首先是當年5月下旬到6月這一個月期間,李哲洋與劉五男對於花東地區阿美族的調查,順道也採錄了臺東的卑南與排灣族的音樂,獲得了一千首的豐碩成果 (史惟亮 1967:42)。

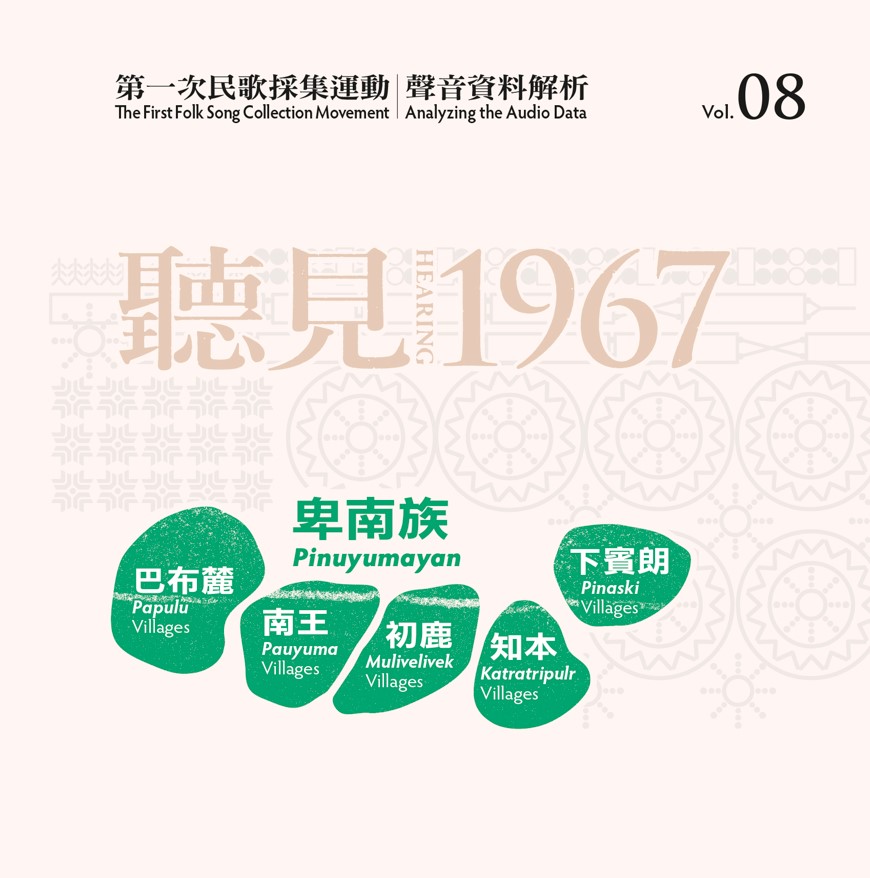

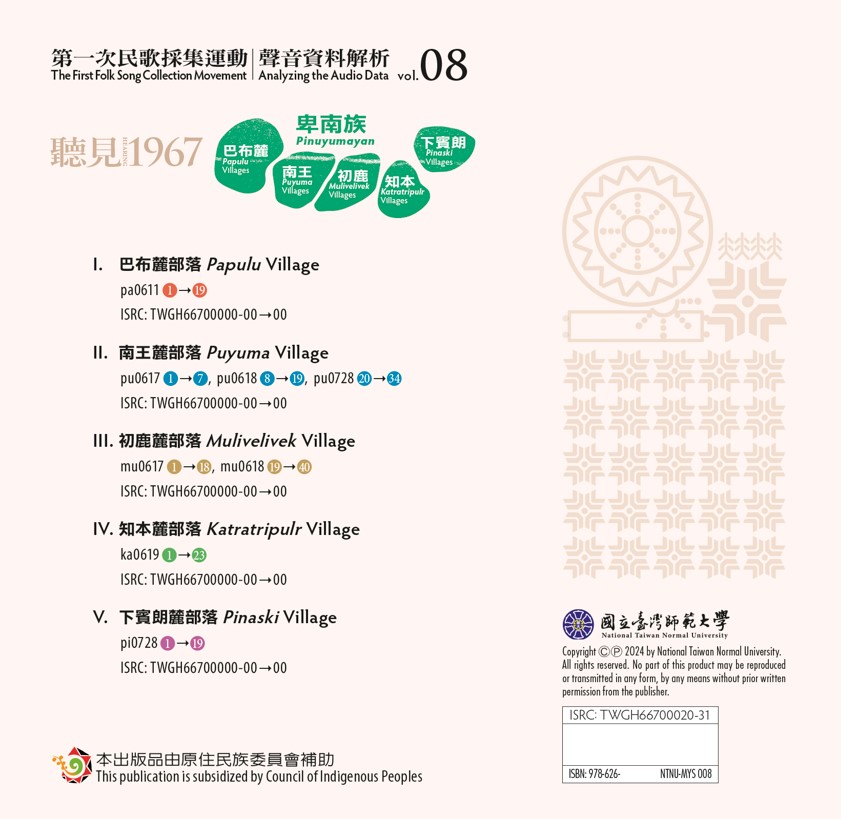

卑南族在當時有9個部落 (今日有10個部落),但距離都不算太遠,採集者到了當時最北的Mulivelivek初鹿部落,最南的Katratripulr知本部落,最東的Papulu巴布麓部落,靠近Papulu巴布麓部落的Puyuma南王部落,以及在這些部落之間的Pinaski下賓朗部落。李與劉二人大量採集了卑南族不同部落各種類型的歌謠,不但涵蓋傳統古謠、日常生活歌謠、阿美族歌謠,還有日治時期受日本文化影響,參雜日語在其中的歌謠,甚至部落族人例如BaLiwakes陸森寶、Pangter陳實的創作,都有收錄,總體數量達119首之多,可說是當時部落音樂聲景的再現。

2012年,德國波昂東亞研究院前院長歐樂思先生,與臺師大音樂數位典藏中心聯繫。由於歐樂思先生為當年民歌採集運動的重要贊助者之一,史惟亮曾將1960年代第一次民歌採集運動的大部分錄音,拷貝了一份交給歐樂思先生。本著盤帶應回歸其採集地,提供給需要的人,歐樂思先生將這批資料帶到臺灣。資料因此陸續經過臺師大民族音樂研究所以及音樂數位典藏中心的盤帶轉檔、文字掃描、資料校正,帶回部落重新審視幾個步驟的處理。因為此批資料距今已超過半世紀,當年參與者幾乎都已作古,整理起來尤為困難。但在師生們的通力合作下,「波昂東亞研究院臺灣音樂館藏」聲音資料將陸續公諸於世。

1962年史惟亮看到歐洲人士對於自我文化的保護與發揚,因而曾問國人:「我們需不需要自己的音樂?」,許常惠則透過報紙大聲回應:「我們需要有自己的音樂!」,因而引發這場民歌採集運動。今天,兩位校友都已作古,但透過他們的發起,臺灣在地的聲音,終能永為後世所聆聽。

2023年,波昂東亞研究院將此批珍貴無形文化資產,捐贈給國家檔案局,感謝國家檔案局提供當年有聲資料的應用可能方式,本張專輯已邁入整個《聽見》系列的第八張,與之前不同的是,本張專輯涵蓋了卑南族的五個部落。此構想來自於當年發起者之一的史惟亮,希望能對於此族群不同時間與情境下的錄音進行比較。由於牽涉五個部落,音樂首數上百,歌者人數有41位,都讓整張專輯的製作,更具挑戰性。幸虧本專輯已有研究生蔡儒箴的碩士論文為基礎,加以當年研究時所建立的人脈,與在這張專輯出版時所花費的心力,才讓專輯得以完成。前原民會主委、前監察院副院長,今總統府資政的族人孫大川先生,貢獻他對於族群文化傳承期許的專文,更讓本專輯增色不少。

而原住民族委員會對於出版經費的補助;本校吳正己校長和本所同仁對於出版的支持;本所宋文勝教授對於早期音檔的聲音修復,都是讓本專輯得以完成的關鍵。

本專輯並不販售,而是贈與需要的人,但調查研究當年真相,亦需大量經費資助,懇請各方不吝捐款(請詳本頁上方捐贈指南),共同為公開與見證1960年代的美妙樂音而努力。

■ 本張專輯已無庫存■

【館藏系列】

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.1 聽見1967:長光部落

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.2 聽見1966:五峰鄉賽夏族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.3 聽見1967:第三屆全省客家民謠比賽

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.4 聽見1967:寒溪村泰雅族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.5 聽見1967:馬蘭阿美族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.6 聽見1967:高士排灣族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.7 聽見1967:牡丹排灣族