五十多年前,被認為是本土文化自覺開端的民歌採集運動,其大量錄音,包括五十多卷的盤帶,超過四千多首的樂曲,經過時間長流,在臺灣早已損毀遺失,卻因當年德國華歐學社(今德國波昂東亞研究院)的歐樂思先生贊助此項活動,獲得了一份拷貝,並在2013年將其帶回臺灣。在國立臺灣師範大學民族音樂研究所師生的轉錄、研究與整理後,五十多年前臺灣這片土地上的聲響,再次公諸於世。

1967年7月26日,民歌採集運動東隊的成員史惟亮、葉國淦與林信來,來到臺東。史惟亮獲得消息,29日有船駛往蘭嶼,30日即返航。由於蘭嶼初始因船期不定,並未列入計畫之內,但知道此消息後,史惟亮仍希望能前行。28日,團隊遇到「新聞人物」李泰祥(史惟亮 1967:80)來訪,希望能一起去蘭嶼,但此時也獲知,船期變動至30日起航,李泰祥因之後還有安排,只好放棄一同期去的計畫。7月28日,團隊在臺東採錄卑南族音樂,29日檳榔村有豐年祭活動,但因為史惟亮30日的船班將於早上五點起航,他已先帶著相機去富岡村候船,臺東到蘭嶼有40海哩的航程,搭乘了10個小時的船才到達。

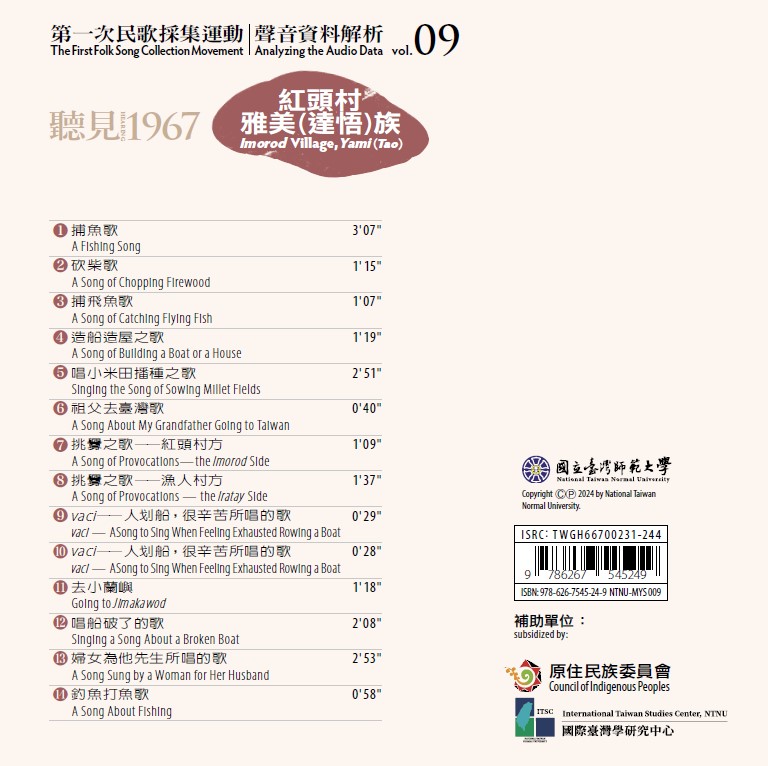

剛上岸,史惟亮就遇到一位師大地理系一年級的同學,因為也是一位音樂愛好者,這位同學在旅客名單中發現了史惟亮的名字,前來相認。在這位學生引導下,史惟亮住宿在傳教士陳姓夫婦海邊小教堂內的長凳上。在傳教士陳先生的安排下,史惟亮對於紅頭村以及漁人村(二處今天行政區域上同屬紅頭村)兩處的歌者,進行了音樂的彩錄,時間則從下午五點到晚上九點。由於夜間沒有電,雅美(達務)族人都早睡,因此總共採錄了14首不同,包含一首因為前一次沒有唱好,而重新錄製的歌謠。

2012年,德國波昂東亞研究院前院長歐樂思先生,與臺師大音樂數位典藏中心聯繫。由於歐樂思先生為當年民歌採集運動的重要贊助者之一,史惟亮曾將1960年代第一次民歌採集運動的大部分錄音,拷貝了一份交給歐樂思先生。本著盤帶應回歸其採集地,提供給需要的人,歐樂思先生將這批資料帶到臺灣。資料因此陸續經過臺師大民族音樂研究所以及音樂數位典藏中心的盤帶轉檔、文字掃描、資料校正,帶回部落重新審視幾個步驟的處理。因為此批資料距今已超過半世紀,當年參與者幾乎都已作古,整理起來尤為困難。但在師生們的通力合作下,「波昂東亞研究院臺灣音樂館藏」聲音資料將陸續公諸於世。

1962年史惟亮看到歐洲人士對於自我文化的保護與發揚,因而曾問國人:「我們需不需要自己的音樂?」,許常惠則透過報紙大聲回應:「我們需要有自己的音樂!」,因而引發這場民歌採集運動。今天,兩位校友都已作古,但透過他們的發起,臺灣在地的聲音,終能永為後世所聆聽。

2023年,波昂東亞研究院將此批珍貴無形文化資產,捐贈給國家檔案局,感謝國家檔案局提供當年有聲資料的應用可能方式,本張專輯的歌者介紹與歌謠翻譯,有幸邀請到第23屆國家文藝獎得主夏曼 ‧ 藍波安進行詮釋。夏曼 ‧ 藍波安以他感同身受的經歷,以及帶有海洋文學性格的筆觸,描述了他所認識的歌者們,解釋了歌謠中雅美(達悟)族的傳統知識,讓我們有機會透過音樂,認識這個族群特有的文化。

而原住民族委員會對於出版經費的補助;本校吳正己校長和本所同仁對於出版的支持;本所宋文勝教授對於早期音檔的聲音修復,都是讓本專輯得以完成的關鍵。

本專輯並不販售,而是贈與需要的人,但調查研究當年真相,亦需大量經費資助,懇請各方不吝捐款(請詳本頁上方捐贈指南),共同為公開與見證1960年代的美妙樂音而努力。

【館藏系列】

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.1 聽見1967:長光部落

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.2 聽見1966:五峰鄉賽夏族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.3 聽見1967:第三屆全省客家民謠比賽

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.4 聽見1967:寒溪村泰雅族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.5 聽見1967:馬蘭阿美族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.6 聽見1967:高士排灣族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.7 聽見1967:牡丹排灣族

波昂東亞研究院臺灣音樂館藏 Vol.8 聽見1967:卑南族─巴布麓、南王、初鹿、知本、下賓朗